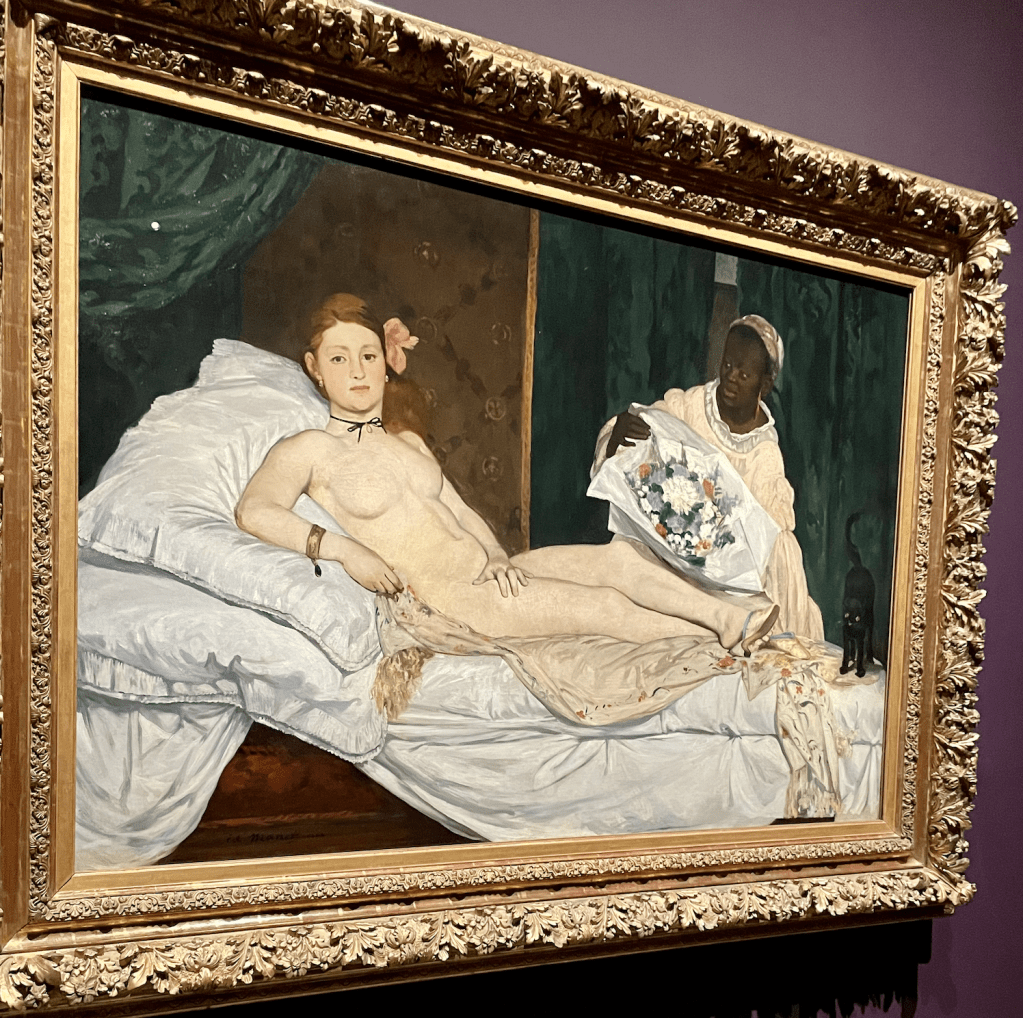

Una tarde en compañía de Olympia (1863) de Edouard Manet. No es un secreto a voces que se trata de la tela que inaugura la modernidad pictórica, y por lo tanto es una forma de desfiguración premeditada (effacement) del triunfo epocal en el que seguimos alojados. Nuestra proximidad con ella es de tal grado que se vuelve dura la tarea de imaginar el efecto hostil que llegó a suscitar en el Salón de 1865 en París. Aquella historia ha sido ampliamente documentada por las mejores plumas de la historiografía de arte. Si bien no nos interpela directamente a los espectadores, el gran cuadro de Manet registra un umbral en la autopercepción simbólica del arcano moderno. Escribo arcano con énfasis para recordar la temprana descripción de Paul Valéry, quien escribía sobre el cuadro lo siguiente: “[Olympia] recoge el poder público y la presencia de un arcano miserable de la Sociedad, lo impuro par excellence desde una postura que desde una cándida ignorancia no conoce vergüenza ni pudor. En su absoluta desnudez, [Manet] nos recuerda de los remanentes del barbarismo primitivo y de la animalidad ritual que subyace a la rutina de la prostitución en las grandes metrópolis” [1]. Y si todo arcano es fundamento y origen, entonces Olympia es el develamiento de un patetismo corpóreo que pone en evidencia la aurora del nuevo mundo social y su recaída a la domesticación de la propia mirada hacia el mundo. Para Valéry esto suponía la antesala del horror de un colapso civilizatorio; para nosotros, quienes vivimos en el fin de la secuencia moderna, es la entrada al mundo de la legibilidad y del intercambio adaptado a la fuerza abstracta del ascenso del ser social.

Se ha dicho en no pocas ocasiones que la pintura moderna es la ubicación central de la superficie del cuadro que absorbe a la mirada ante la realidad de las cosas. Y en Olympia (1863) esto se fundamenta desde una desnudez que ya no participa de la fuerza persuasiva de una impronta sublime, puesto que ahora su mediación se establece desde la entelequia de los relatos de la Historia. En un sentido estricto, Olympia es “nada” o casi nada; ciertamente sólo la posibilidad de effacement en el momento en que aparece. Una borradura que la ubica como unidad “clase” en el cuerpo social; a partir de ahora, la pintura estaría a cargo de representar la ficción de un cuerpo propio; esto es, de un cuerpo laborante (incluso en su instancia de inactividad u otium negativo) que es integradora de la temporalidad del reposo. Esta descarga temporal liquida al misterio y al mito, que logra una exteriorización gracias al intercambio libidinal que cada cuerpo dona a las energías del intercambio social. El descubrimiento de la superficie de cuadro en pintura es también la inauguración del mundo como teatralidad secundaria, meramente justificada por el don de la autonomía de la práctica pictórica.

En efecto, todos los detalles nos llevan directamente a la verificación de esta clausura de una legibilidad total: el fondo incompleto, los diversos elementos decorativos (desde la cama al gato, desde las cortinas a la sirviente africana que trae un ramo de flores) que en realidad no significaban nada en particular, salvo accesorios, intercambiables y contingentes, a un cuerpo pintado en la superficie (flatness) de una individualidad corpórea que algunos no vacilan en llamar una “ruda fuerza pagana”. Allí yace su arcano, y por lo tanto el nudo de una controversia que le devolvía a los espectadores la sutileza de lo concreto. Allí se encontraba lo más superficial de todo: el cuerpo desnudo [2]. Olympia, en tanto que triunfo último de la pintura moderna, emerge como emancipación de un sublime post-erótico en el que la belleza contenía lo que antes se develaba como irresistiblemente inasible. A partir de ahora solo hay salvación en la encarnación especular del cuerpo del sujeto. Es en este sentido que el arcano de Olympia al que aludía a Valéry se despliega en la propia superficie, traduciendo el misterio a la posibilidad de narrar las nuevas tramas de la “vida social moderna”, cuya expresión estética no es solo la forma novelística, sino la capacidad de absorción del cuerpo (de su energía, de su apariencia, de su irreductibilidad) al sistema de interdependencias que establecía el engranaje retórico de lo Social [3]. La prostitución que encarnaba Olympia es tan solo un modo parcial y mitificado de la prostitución generalizada y alienable del propio valor de cambio sobre el la cual fluctuaba la civilización antropológica del homo faber.

La superficie de Olympia (1863) – siempre me ha llamado la atención y ahora he podido confirmarlo en persona gracias a la muestra en donde ahora se exhibe – consta de una hendidura para dotarse de una materialidad firme y tozuda: la mano izquierda que no solo tapa su sexo, sino que la hunde con fuerza cada uno de sus dedos en el muslo derecho. Si nos acercamos a este detalle del cuadro comprobamos que hay algo de escultórico en este gesto pictórico; como si Manet hubiese preferido dotar a la dócil mano de un mandato autoconsciente de “su cuerpo” expuesto. La presión de los dedos sobre la piel confirma todavía más la dimensión carnal de la figura, ya que la dexteridad se transforma en una postura afirmativa y cognoscente. La mano de Olympia ya nada tiene que ver con la mano encubierta (no-dominante) “partícipe en la absorción de lo mortal por la Vida mediante la envoltura de la gracia divina”, como señaló el teólogo Erik Peterson en un ensayo decisivo [4]. La mano visible y exonerada del misterio de la gracia ahora puede sucumbir a la vitalidad posicional de estar ahí impúdicamente desnuda. Si los gestos en la representación artística premoderna – un índice levantado, un brazo doliente, una mano abierta – tenían una poderosa motivación religiosa para contener las palabras y hacer hablar al corazón como nos recuerda Chastel, en la figura de Olympia la interioridad del gesto ha quedado tecnificada por la imbricada exterioridad de la propia superficie: what you see is what you get [5]. ¿No es este el desafío des-figurado al que nos somete Olympia (1863)?

Hagamos una breve pausa. La mano ya no puede presumir de una distancia ante el misterio o lo sublime, algo que en Olympia (1863) se entiende de tal forma al punto de que termina extraviándose en un prometeismo dúctil que se apoya en el corpus de la figura. En realidad, este es su primer y último apoyo: la mediación pictórica de Olympia (1863) recoge la esencia articulada de una mano que ya no se encuentra sujeto a la inmediaciones de la hypsos – que como en el cuadro Amor Sacro e Amor Profano (1514) de Tiziano, hace posible que el putto hunda la mano en el agua de la fuente – que da lugar al resarcimiento tecnificado de las necesidades intrínsecas del homo faber: una mano dominante que desiste de la altura del cielo para pasar a comprimir toda su energía en la vitalidad del cuerpo viviente, su última casa. El brazo del putto que se hunde en las aguas del sarcófago de la tela de Tiziano ahora queda contenido por la obstinada materialidad de la superficie de la tela: soy un cuerpo pintado sobre tela. ¿Y no encontramos aquí la mano del pintor que prontamente entraría en crisis bajo el régimen expansivo de la liquidación de la autonomía del arte y de su negación carente de la laguna del hypsos? Tal vez la fuerza ejercida por los dedos nos dice algo a nosotros que no podía ser escuchado por los espectadores del París de los 1860s: a saber, la nominalización de una última mano de la cual depende todo acto creativo; la distancia infranqueable entre idea y acto. Allí donde la figura del trabajador manual anunciaría la civilización maquínica basada en el presupuesto técnico del homo faber, la mano de Olympia (1863), en su anclaje y retracción, prevenía el destino obsolescente de una especie humana sin trascendencia a lo sublime. Ahora lo sabemos ex tempore: Olympia (1863) es la realización de una época desembocada íntegramente a una experiencia mortífera sin tacto y sin pintura.

Notas

1. T. J. Clark. The Painting of Modern Life (Princeton University Press, 2017), 137.

2. Ibíd., 144

3. Gianni Carchia. Dall’apparenza al mistero: la nascita del romanzo (Quodlibet, 2024), prólogo de Gerardo Muñoz.

4. Erik Peterson. “Teología de la apariencia humana”, en Tratados Teológicos (Ediciones Cristiandad, 1966), 219. Sobre la teología de la mano no-dominante, también ver “Mårten Björk, «Utan människohand: Erik Peterson och Emmanuel Levinas om de icke-dominanta händernas liv», Tillfällighetsskrivande 2023: https://www.tillfallighet.org/tillfallighetsskrivande/utan-mnniskohand-erik-peterson-och-emmanuel-levinas-om-de-icke-dominanta-hndernas-liv

5. André Chastel. El gesto en el arte (Ediciones Siruela, 2003), 67.

*Imágenes: La fotografía de Olympia (1883) de Edouard Manet fue tomada por el autor, Metropolitan Museum of Art, New York, diciembre de 2023.