La reflexión sobre el genocidio en curso en Gaza abre un enjambre de posibilidades verbales y de toma de palabra. Así como el Shemá Israel recita: «habla de ello en casa, / cuando camines por la calle, / cuando te acuestes y te levantes», en los días en que las imágenes de la masacre superan la censura sionista y nos alcanzan, así se plantea a la persona el problema de qué palabras usar, cuándo hablar de ello. Este artículo nace del sentido de impotencia que percibe su autor para decir otra cosa que no sea esto, frente al violento mutismo que el horror del exterminio instila, o busca implícitamente imponer, en quienes lo presencian. Nace imaginando que tanto este sentido de impotencia como este sentido de imposición tienen hoy una naturaleza compartida – colectiva.

En 1947 Samuel Beckett es apuñalado por una persona en medio de la calle. Varios años después el atacante le habría dicho que lo hizo sin motivo. Que el relato de la declaración sea verdadero o no, para nuestra reflexión, es importante hasta cierto punto. Lo que cuenta es su capacidad de mostrarnos icónicamente el grado de obsesión del siglo XX por el acontecer de un mal sin sentido, y de transponer su acontecimiento en clave narrativa. El vacío de significado de la muerte, el abrirse de una no-objetividad del aniquilamiento, es un punto sobre el cual la filosofía negativa del siglo se ha detenido largamente y con insistencia, recogiendo la herencia de una necesidad (colectiva y social) de narración.

La insistencia diegética – no solo en la literatura – sobre el tema del genocidio nazi, y su traducción en la retórica del testimonio, es quizás uno de los ejemplos más claros de todo esto. La idea de una muerte como vacío, de la declinación y gradación de su horror en la tierra como prefiguración de una nulidad de significado, se injerta en las prácticas del relato de los supervivientes hasta resultar indistinguible de ellas. Casi como si la observación filosófica del concepto de una nada a-espiritual, y el testimonio de su haberse verificado en la tierra, fueran ambos convergentes en el intento de alejar lo más posible el horror: el no repetirse.

Es la lógica por la cual un autor como Primo Levi se vuelve interpretable al mismo tiempo como superviviente-narrador (Liliana Segre lo define «el único entre los supervivientes que ha escrito verdaderamente muy bien lo que concierne al campo»), y como filósofo existencialista (sobre todo en la lectura académica angloamericana). O por la cual, del mismo modo, un filósofo como Bataille puede ser colocado en el número de los oprimidos por la normatividad heteropatriarcal y encuadrado como narrador del drama privado y colectivo que describe, y en el de los teóricos de la nulificación total: tanto ontológica como tanatológica. Bataille que ya en El erotismo indica «No es que un cadáver sea «nada», pero este objeto, este cadáver, desde el primer instante lleva la marca de la «nada». Para nosotros que sobrevivimos, ese cadáver, cuya incipiente putrefacción ya nos amenaza, no responde, en sí, a ninguna expectativa similar a la que nutríamos respecto al ser viviente que ha dado origen a estos restos tendidos, responde solamente a un miedo: por eso, he aquí que este objeto es menos que «nada», peor que «nada»».

Cuando se habla de la catástrofe del siglo XX, la convergencia de los dos planos (el del nihilismo y el testimonial) ofrece entonces una especie de salvoconducto, capaz de fagocitar también a los teóricos negativos más monomaníacos. Su haber mirado hacia el abismo se relee como algo útil para que el abismo mismo no se manifieste – o, en cualquier caso, se retraiga del vivir social lo más posible.

Supongamos, por absurdo, adoptar esta perspectiva: podríamos leer las páginas de Bataille, o Blanchot, como implicadas en una suerte de testimonio epocal. Escudriñar y medir el vacío de sentido (ontológico, estético y empírico) para que esto adiestre la sensibilidad colectiva a rechazarlo, a evitar que se verifique. En otras palabras: atribuir al nihilismo una utilidad social y política como anticipación analítica del vacío. Dado que, con las palabras de Cioran, «se puede negar un sentido a la vida por tantos motivos que sería inútil enumerarlos», la enumeración misma se pondría entonces al servicio de un intento de resistencia – facilitado por el dispositivo narrativo. Tomamos conciencia del vacío de significado, narramos sus manifestaciones en la tierra, para que este – por inevitable que sea – se aleje de la experiencia sensible de quienes siguen. Una retórica, esta, que hoy revela más que en el siglo precedente su razón funcional: su polarización represiva.

El sometimiento de lo negativo a lo testimonial, el fenómeno hasta aquí descrito, confluye como una de las tantas razones de chantaje que emplean los partidarios y sostenedores del genocidio palestino (y recuérdese: no toda la comunidad judía) para legitimar sus propias acciones. Se trata de la misma palanca que emplea el Estado de Israel al momento de hacer prestar juramento a los nuevos jovencísimos soldados del IDF, con las palabras: «Metzadá shenìt lo tippòl». «Nunca más caerá Masada».

Se crea así un impasse. Si fuera del texto los teóricos del nihilismo han sido instrumentalizados e implicados también ellos en el canal del testimonio sobre el vacío de sentido del mal que acontece, ¿a qué nivel pueden añadir una nueva articulación de significado? ¿Qué traducción e implicación dialéctica asume hoy el desastre de Blanchot mientras, con las palabras de Paolo Di Paolo, «Gaza es lo que es, lo que vemos, que continuamos viendo. La coartada del no ver/no saber, sobre la cual se podía precisamente jugar la partida de las autoabsoluciones colectivas respecto a las tragedias del siglo XX e incluso post-siglo XX, no se sostiene para nadie». O aún más claramente – cuando, con las palabras de Marco Giovenale, «no es que los sionistas deban ‘defenderse’ de la palabra genocidio. El genocidio es un hecho. […] Lo que el mundo les pide (y la ley internacional les impone) es que dejen de perpetrarlo».

Desde el momento en que se desmiente la credibilidad del testimonio como factor dirimente para que el mal deje de acontecer, las páginas del nihilismo se despojan de un decenal estorbo utilitarista. Ganamos la posibilidad de volver a leerlas sin el chantaje de la utilidad – con Auden: «Si el criterio del arte fuera su poder para incitar a la acción, Goebbels sería uno de los más grandes artistas de todos los tiempos».

Nada es salvable, nada es cambiable, lo existente es irredimible. Los bosques talados, los animales masacrados para la satisfacción alimentaria capitalista, a los que una parte amplia de occidente es tan indiferente como al exterminio en acto en Gaza: la palabra que escudriña su abismo y desastre, y certifica su ausencia de significado, no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo. Años de insistencia colectiva sobre el tema del genocidio judío no han proporcionado a la colectividad las herramientas para impedir el genocidio palestino cometido por el estado judío.

Estamos entonces ante el segundo impasse. Si el legado de los intelectuales nihilistas se desbasta y se lleva a la raíz de su querer decir palabras de silencio, partes también ellas de lo irredimible en el que estamos inmersos como especie, ¿cómo puede dialogar con la necesidad de agentividad política y empírica? Más aún: ¿qué puede, qué es la poesía en esto?

Ya Sartre miraba al pensamiento y a la palabra dentro del pensamiento como una obsesión «peor que todo lo demás, porque me siento responsable y cómplice de ella. Por ejemplo, este doloroso rumiar: yo existo, soy yo mismo quien lo hace durar. Yo. El cuerpo, ese vive solo, una vez que ha comenzado». El hacer palabra y narración de la existencia son por esto una culpa: frente a la persistencia del cuerpo, el ser humano elige gastarse en una verbalidad que genera nuevo dolor, nueva ausencia de significado que refleja el mal, sin sentido, que acontece.

Verificado entonces lo inútil del decir, ¿cómo «nos salvamos del olvido y de la desesperación de no tener nada que decir»? (Blanchot). En el plano intelectual, las respuestas posibles parecen inevitablemente insuficientes – a la luz del mismo principio de insuficiencia, de parcialidad constitutiva, que está en la base de la palabra poética. Pero aquí está precisamente el punto: rechazar la retórica sionista del testimonio y hablar no porque sea útil, sino porque sea inútil. Despojar de utilidad la relación con la nada de sentido del mal, y hacer de ello palabra que no significa, porque no puede significar. La desesperación no es redimible por nuestros versos: nada resucita. Precisamente por esto la palabra conserva infinita la posibilidad de darse. Pero inadecuada, privada de un significado último.

Al término de Esperando a Godot el diálogo continúa sin ninguna esperanza en la espera, el sentido ha desertado del mundo y no existe remedio, «[las mujeres] dan a luz a caballo de una tumba». Las personas en escena no responden a esta certeza con un silencio. Emplean en cambio una palabra que tiende a ser ella misma una espera irredimible, privada de alcance. Así, en el tiempo social donde la posibilidad de agentividad, de agregación, de cambiar algo, de incidir sobre los fenómenos en el plano material, se ha reducido a un mínimo inédito, la persistencia de la palabra puede despojarse de la razón funcionalista. Volviendo a Cioran, puede ser dicha precisamente porque está privada de sentido como lo está el mal que dice, del cual se compone. La advertencia adorniana sobre la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz no asume entonces el sentido de un fin total, sino del fin de aquella poesía que, el mal, pretendía o buscaba significarlo.

El enfrentamiento con el genocidio del pueblo palestino implica entonces una redefinición radical de la función del lenguaje – en modo particular, de la poesía. «¿Qué otra cosa queda si no la nada?» se pregunta Cioran. Una vez claro el fracaso de la retórica testimonial como instrumento para prevenir la repetición del mal, el legado del pensamiento nihilista plantea una nueva pertinencia. La palabra poética ya no puede aspirar a una incidencia empírica fuera del hacerse completamente vacía: hacerse eco de la irredimibilidad ontológica. «Habla de ello en casa, / cuando camines por la calle, / cuando te acuestes y te levantes», diríamos entonces, pero como hablan Estragón y Vladimir.

Fuente: Le parole e le cose

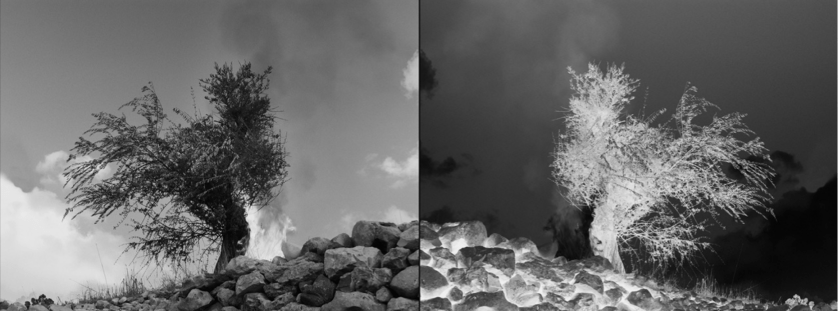

Imagen principal: Larissa Sansour, Bethlehem 15, 2019